【F1エンジンアンケート結果発表】過半数が自然吸気の『音』を求める。V12回帰を望む声も多数

F1は2026年より、ICE(内燃エンジン)と電気モーターの出力比率を50対50に変更した新たなV6パワーユニット(PU)規定に移行します。ただ、すでにその次のエンジン規定について議論が行われており、先日はF1のCEOステファノ・ドメニカリが完全な持続可能な燃料を使用する上で、V8エンジンへと回帰する可能性を示唆したことで大きな話題となりました。

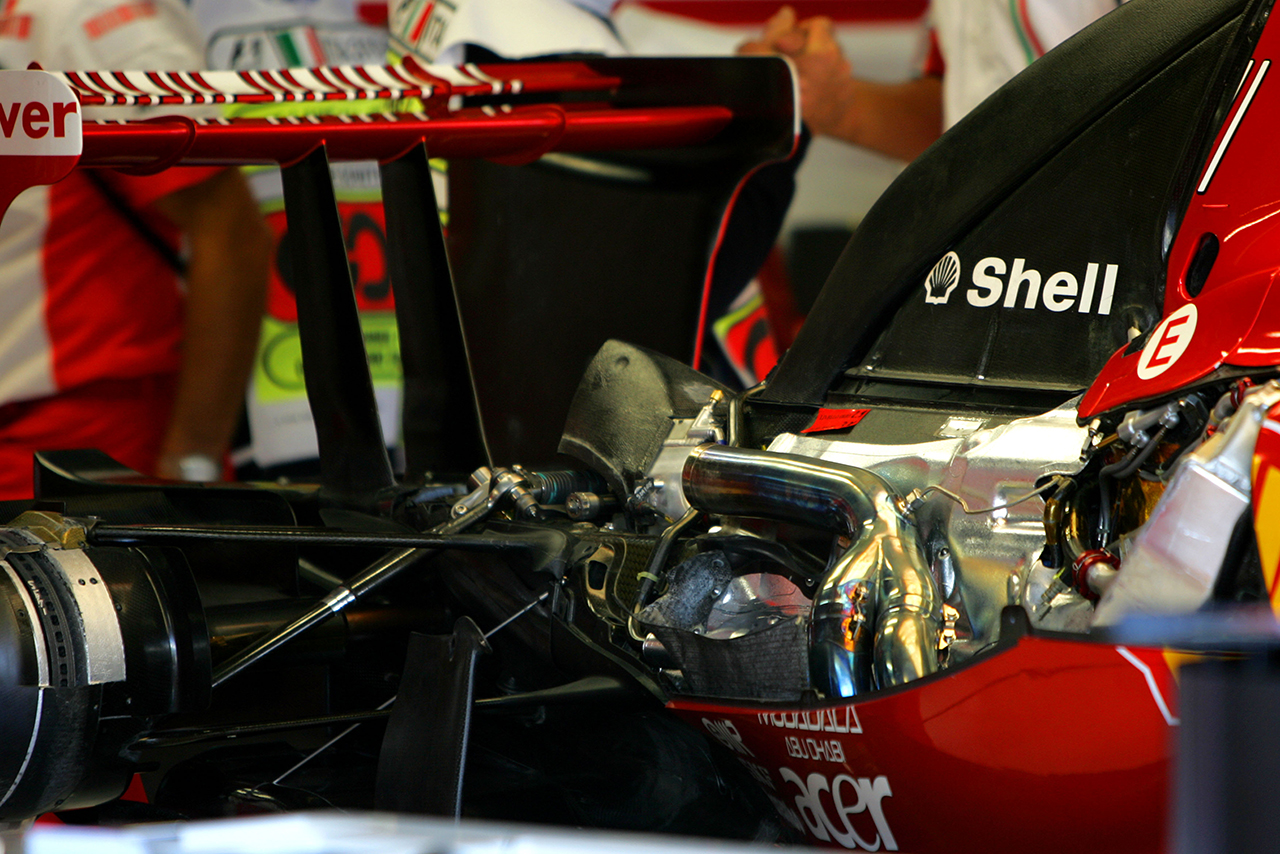

F1は2014年シーズン移行、排気量1.6リッターのV6ターボエンジンとハイブリッドシステムを使用するPU規定(2025年まではMGU-Hを使用)が続いてきましたが、2.4リッター自然吸気V8エンジン(2006〜2013年)や3リッターの自然吸気V10エンジン(1995〜2005年)と比べ、エンジンサウンドに迫力が少なく、2014年のPU規定初年度からV8エンジンへの回帰を願う声も少なくはありませんでした。

そこで、オートスポーツwebでは読者のみなさまを対象としたF1エンジンに関するアンケート(3項目+自由記入)を実施しました。8月29日〜9月4日の7日間で297名の方に回答いただきました。回答者のみなさま、ありがとうございました。

今回はアンケートの結果をご紹介し、ファンに求められる、好まれるF1エンジンを見ていきたいと思います。

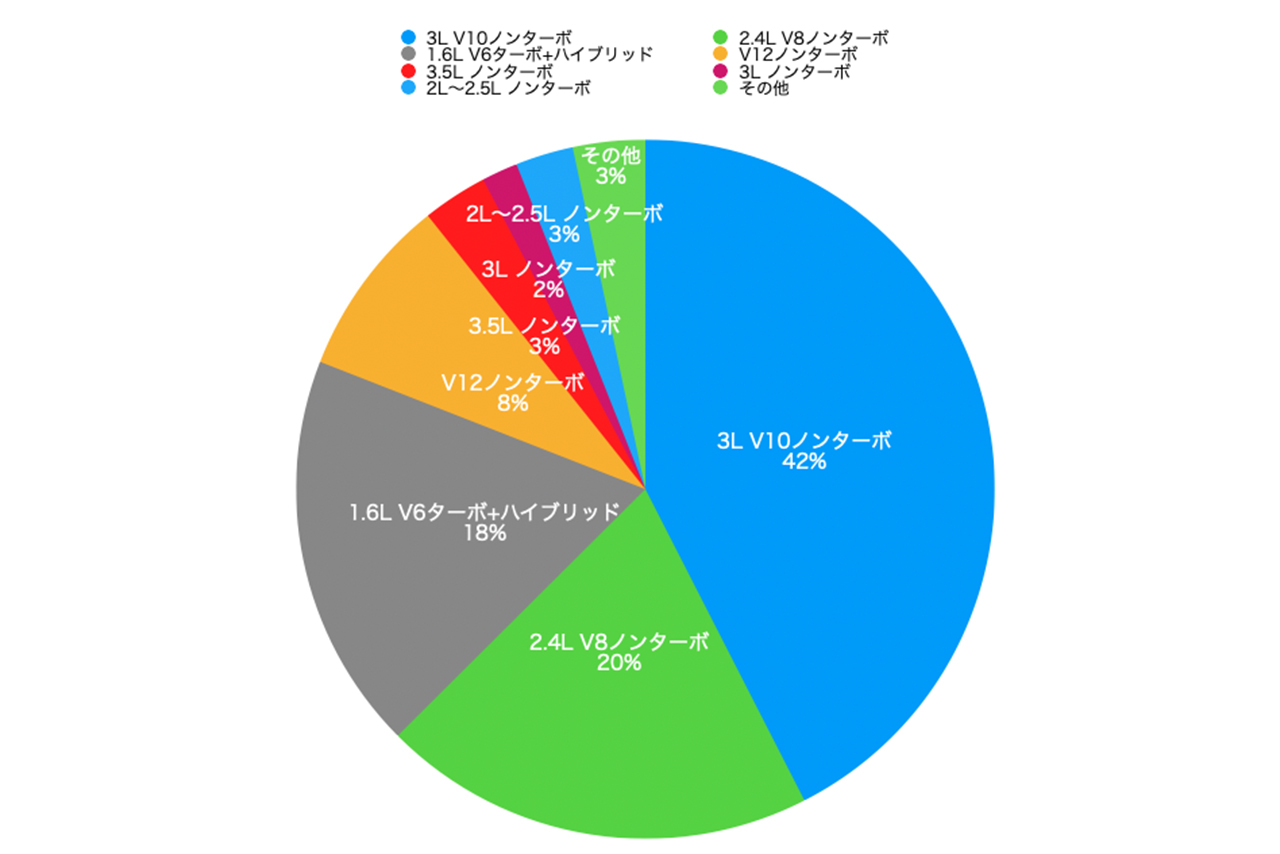

第1問目は『今後実現が望ましいF1エンジン方式は?(いずれも持続可能燃料使用の場合)』でした。最も多かったのは『3L V10ノンターボ』で、127票/42.9パーセントを集めています。2番目に多かったのは『2.4L V8ノンターボ』で60票/20.3パーセントとなり、ノンターボ/自然吸気エンジンが(選択式のみで)63.2パーセントもの票を集めています。

自由記入で最も多かったのが『3.5L V12ノンターボ』。そのほかにも『3L V12ノンターボ』や『2L V6ノンターボ+ハイブリッド』という回答もありました。自由記入欄の票を含めると、ノンターボ/自然吸気エンジンに79パーセントもの票が集まりました。

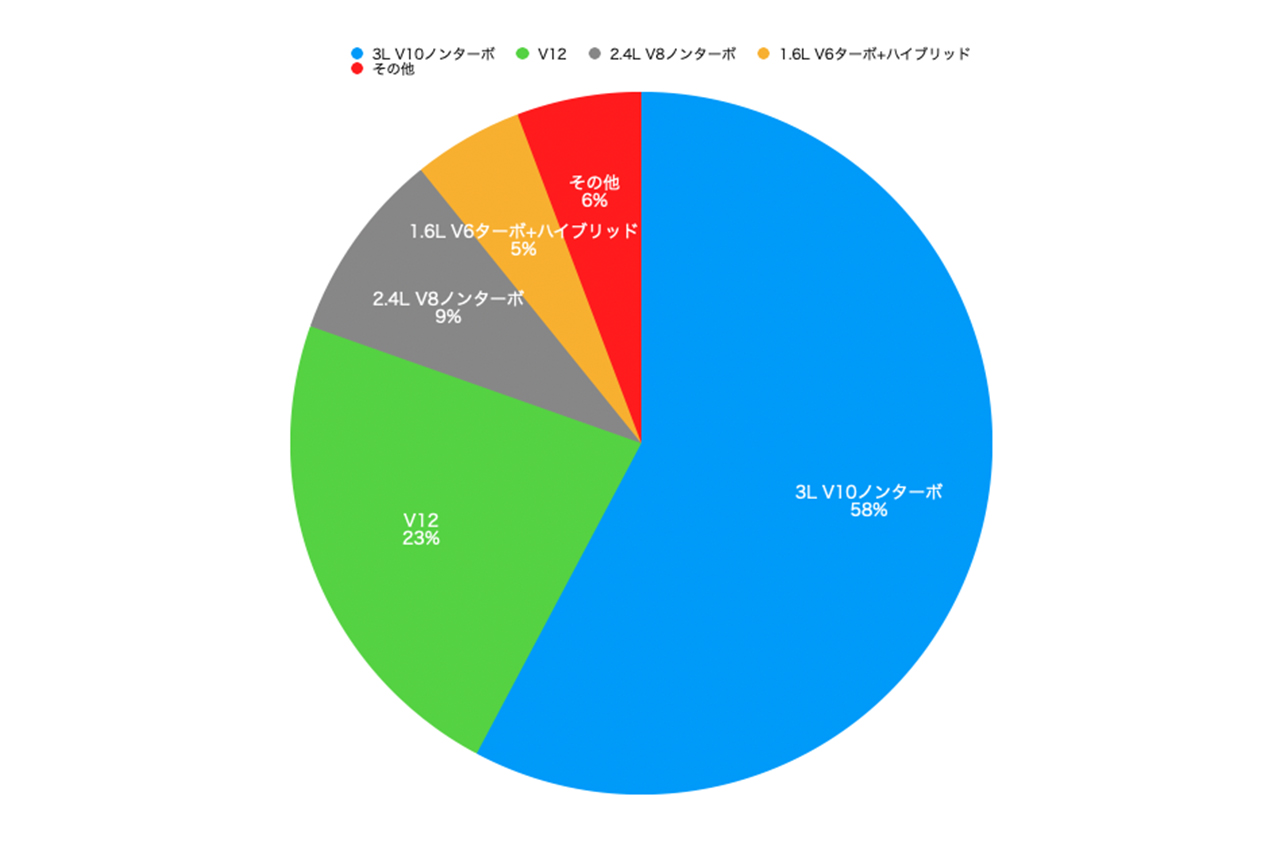

続けて、第2問目『あなたが一番好きなF1エンジン方式は?』で最も票を集めたのは『3L V10ノンターボ』で、回答総数296票のうち171票/57.8パーセントを集めました。次に26票/8.8パーセントを集めた『2.4L V8ノンターボ』が続き、現行の『1.6L V6ターボ+ハイブリッド』は15票/5.1パーセントでした。なお、自由記入欄での記入を見てみると『V12(3.5L、3L含む合計)』が67票/27パーセントを集めており、参考数値ではありますが現行の『2.4L V8ノンターボ』を超える結果となりました。

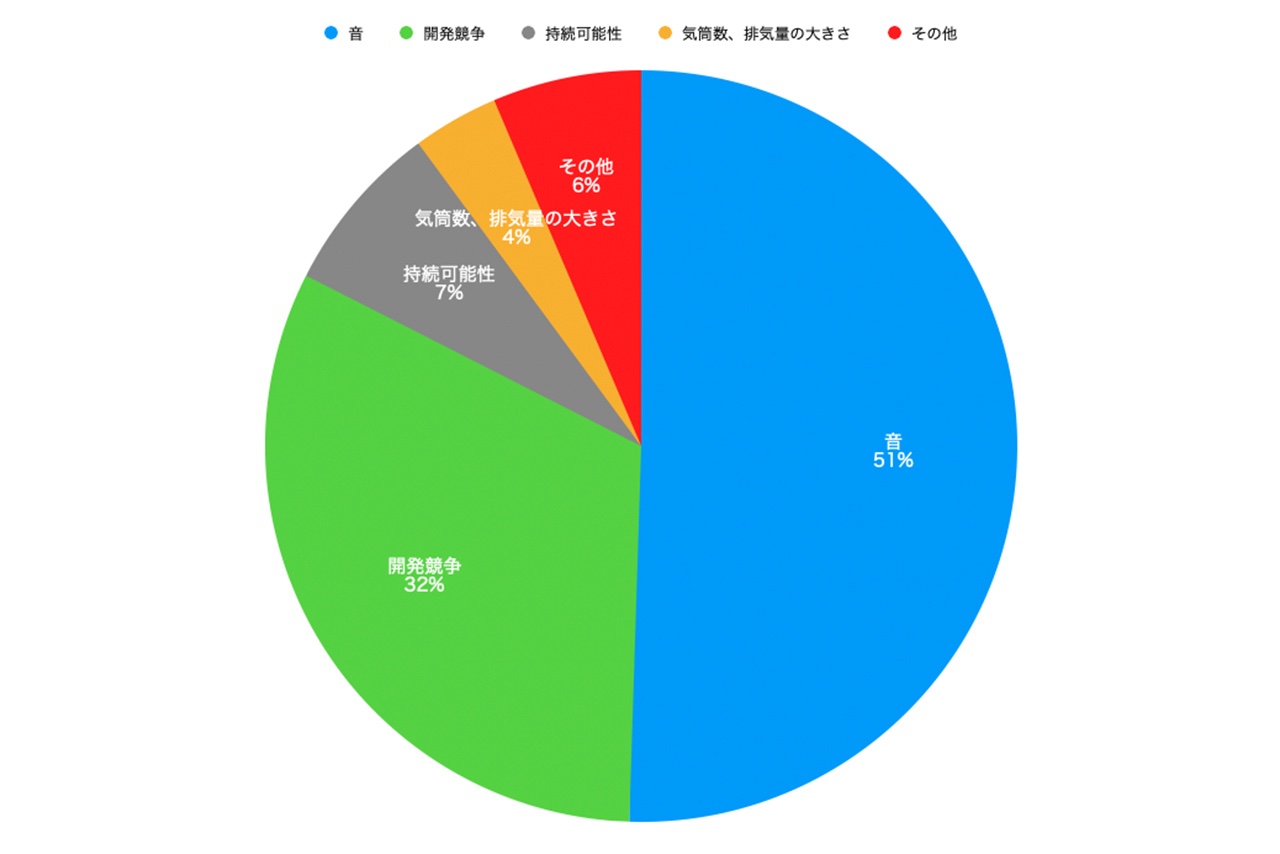

第3問目は『あなたがF1エンジンに求める最大の要素は?』と題し『開発競争』、「持続可能性』、『音』、『気筒数、排気量の大きさ』の4項目と『その他(自由記入)』から選択いただきました。

結果は、回答総数297票のうち150票/50.5パーセントの『音』が最多。2番目に多かったのは95票/32パーセントを集めた『開発競争』でした。二酸化炭素排出量削減を目指す『Net Zero by 2030』キャンペーンをはじめ、F1が積極的に取り組んでいる『持続可能性』は22票/7.4パーセントとなりました。

全3問のアンケートを通じて、改めてF1には迫力のあるエンジンの『音』が求められていること。そして、それは『開発競争』や『持続可能性』よりも、レースファンに求められているものだということを再認識しました。

また、アンケートの最後に『これまでに一番記憶に残ったF1エンジンとその理由を教えてください』という自由記入項目を設けたところ、190件の回答をいただきました。

特に、1980年代〜2000年代にサーキット現地でF1を観戦した方からの「ホンダとフェラーリのV12時代のサウンドが記憶に刻まれた」、「2005年のホンダV10エンジンRA005E、鈴鹿サーキット130Rを全開で抜けてくる19,000r.p.m付近の官能的な音が最高でした」など、現地で耳にしたエンジンサウンドにまつわるエピソードを多数いただきました。

また、非メーカー系ながら通算4勝を飾った無限ホンダMF301HBの活躍ぶり、デーモン・ヒル(アロウズ)が惜しくも2位となったヤマハOX11A(1997年)の輝き、佐藤琢磨の最高の1年を支えたホンダRA004E(2004年)など、記憶に残るレースを支えたエンジンに関するエピソードもたくさん頂きました。改めてとなりますが、みなさまご回答ありがとうございました。

将来的のF1がどのようなエンジン規定になるのか。現時点では未知数となりますが、引き続き、F1やFIA国際自動車連盟、そしてPUを供給するマニュファクチャラーの動向を注視しつつ、今後の展開を楽しみに待ちたいところです。