2026年F1新規則は「不均衡な覇権争いを回避する」とFIA、新たな回生とブレーキシステムが鍵となるか

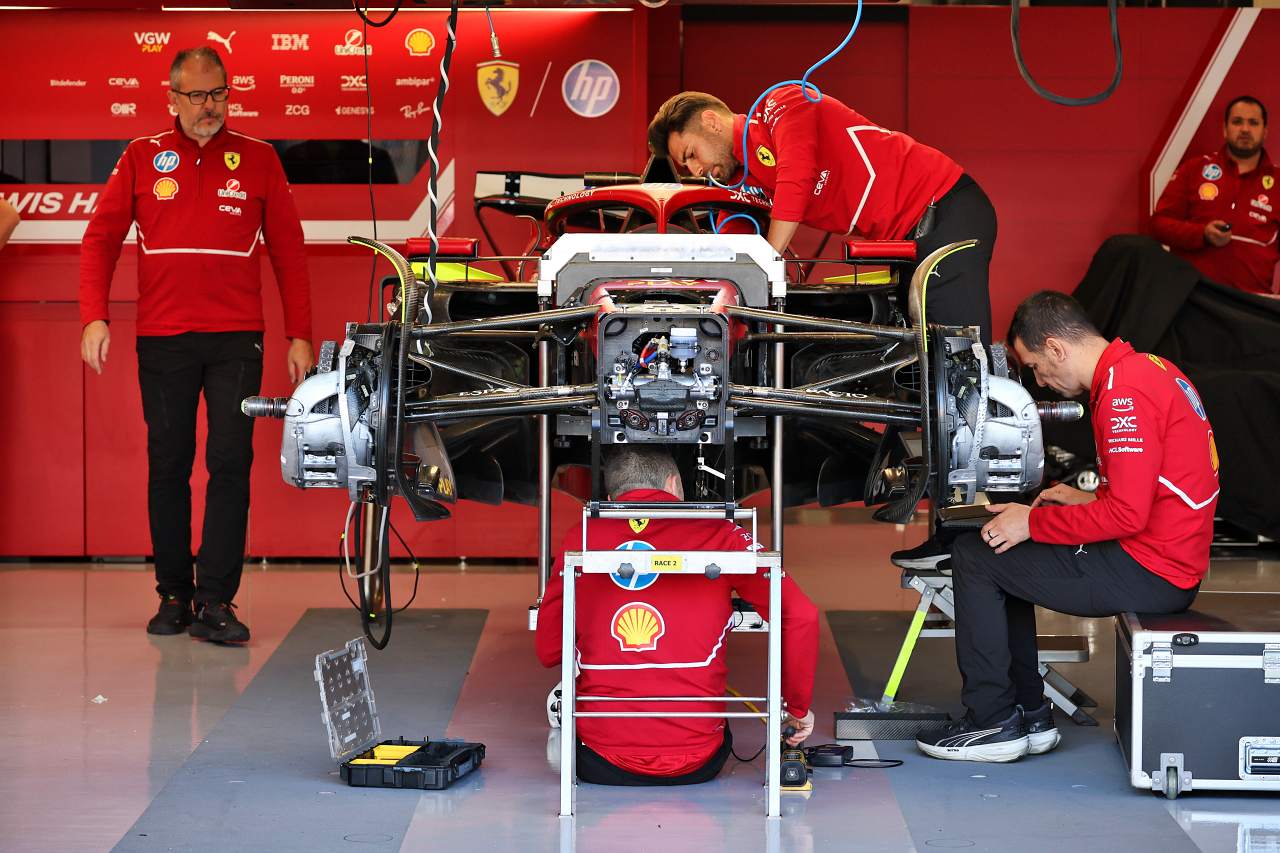

最新のF1技術規則変更を2026年に控え、FIA国際自動車連盟は2014年以降の現行ハイブリッド時代初期にメルセデスが席巻したような「不均衡な覇権争いを回避する」と保証し、救済措置の導入も検討していると明かす。これに伴い、電動領域が50%を占める状況ではエネルギー回生がさらに重要な役割を果たすことになり、各チームはブレーキシステムの見直しを迫られている。

新規参入キャデラックF1の初年度ドライバーが、ベテランコンビのバルテリ・ボッタスとセルジオ・ペレスに決まり、世界各国のメディアで「若手有望株を起用できなかったチームの選択眼と勇気の欠如」を指摘する分析記事が花盛りのなか、来季2026年に控える技術規則の変更がこの起用法の決断を後押しした可能性も考えられる。

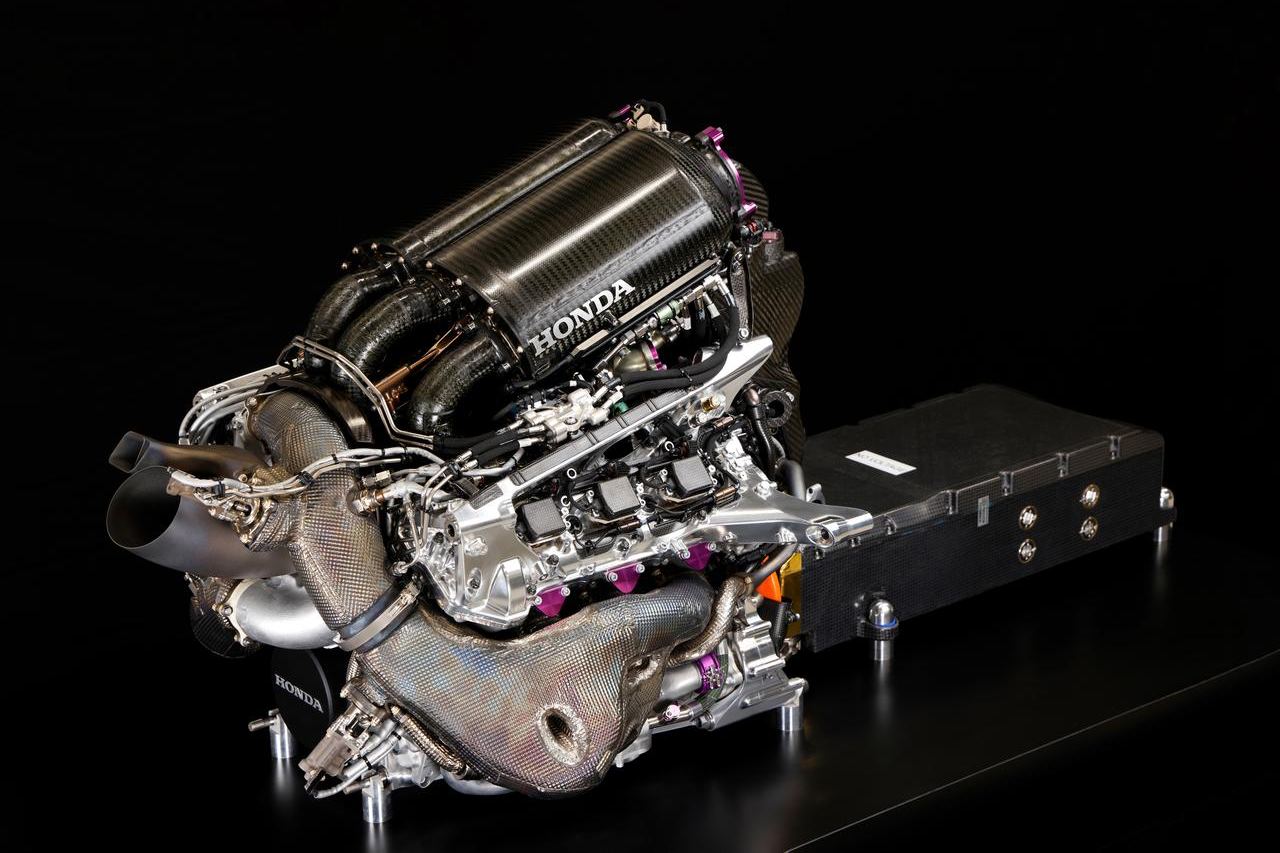

現在F1に参戦するパワーユニット製造マニュファクチャラーは、メルセデス、フェラーリ、ホンダ、ルノーだが、来季からはここにアウディとレッドブル・レーシング(RBR)のパートナーとしてフォードが加わる。

その新パワーユニットでは熱回生、いわゆるMGU-H(熱エネルギー回生システム)が廃止され、内燃機関のICE出力は550〜560kwから400kwに減少、MGU-K(運動エネルギー回生システム)の電気出力は120kwから350kwに増加し、これまでICEで80%近い出力を担ってきたエネルギー配分は、電動部分が約3倍の出力を得ることで50:50のマネジメントに変化する。

また、オーバーテイク促進のための『マニュアル・オーバーライド』モードが導入され、後続車の方がより多くのMGU-Kエネルギーを使用することができるようになり、燃料も100%持続可能なカーボンニュートラルフューエルが使用される。

言うまでもなく、2014年パワーユニットのメルセデスや、2022年グラウンドエフェクトのRBRのように、F1における技術規則変更は覇権争いの台頭を助長してきた歴史でもあるが、その件に関してFIAは、来季2026年から施行される新規則では「そのような事態にはならない」と断言。すでに公平な競争条件を確保するための基準を整備しており、パワーユニット開発に支出上限を設け、財政管理の影響を最小限に抑えるべく、エンジン性能が期待を下回ったチームには救済措置を与えるとした。

「このコンセプトはADUOと呼ばれている。これは『Additional Development and Upgrade Opportunities(追加開発とアップグレードの機会)』の頭文字をとったものだ」と説明するのは、現在FIAのシングルシーターレースディレクターを務めるニコラス・トンバジス。

「5〜6レースごとに各メーカーの平均パフォーマンスが評価され、一定レベルを下回るメーカーは、その差に応じて年間を通じて蓄積されたメリット(追加開発資金、ダイナモテスト時間の増加、エンジン再配置の可能性など)を受け取ることになる。こうすることで後方のマシンは性能向上を加速させ、前方集団に追いつく機会が得られる」

こうしたエンジンの簡素化は、メーカー間の均衡化を促進する上ですでに有利な点となっている。かつてのメルセデスは規定導入前から熱回生の基礎研究などで知見を蓄えており、初期のプロジェクトで大きな優位性を持っていた。これによりMGU-HとMGU-K、直噴ターボと内燃機関(ICE)、そしてバッテリーといったコンポーネント間のほぼ完璧な相乗効果を実現した。

そしてこのドイツチームのシャシーは、当時アンディ・コーウェル(現在はアストンマーティンCEO)が率いていたパワーユニット部門と調和して動作するように設計された。結果、チームはハイブリッドエンジン時代を席巻し、8回のコンストラクターズチャンピオンシップを獲得。2014年から2021年の間に、ルイス・ハミルトンが6回、ニコ・ロズベルグが1回、それぞれドライバーズチャンピオンシップを勝ち獲った。

「2014年のように単一のメーカーが大きなアドバンテージを持つような状況にはならないと思う。エンジンはまだ我々が望むほどシンプルではないが、現在でもレギュレーションのさらなる簡素化には多くの抵抗がある。しかし、それでも現世代のエンジンよりはシンプルだ」と続けたトンバジス。

同氏によると、エンジン性能は各シーズン最初の5レースで内燃機関を用いて測定される。FIAはその平均出力を用いて、もっとも成功しているライバルメーカーより3%低い排気量を持つ設計をしているメーカーがあるかどうかを評価し、もしそうであれば、出力面を含めそのメーカーは支援パッケージの恩恵を受ける。

「MGU-Hは導入されておらず、一部の項目にはより厳しい制限が設けられているため、2014年ほど大きな差は出ないと考えている」

さらに信頼性の問題が確認された場合にも例外を設け、連続した故障が競合メーカーのエンジン開発を妨げたり、支出上限に影響を与えたりするのを防ぐ項目も用意される。

「毎週末、エンジンがブローするクルマを想像してみて欲しい。エンジン1台あたりのコストは依然として高額だ。突然、支出上限に達してしまい、チームは上限内に収めるために開発を削減しなければならない。これを防ぐべく、一定数以上のエンジンを使用すると、支出限度額からある程度の負担軽減が見られるようになる取り組みを進めている」

ここからあと約5カ月で、バルセロナではプライベートテストセッションが行われ、2026年型マシンが初めてサーキットを走行するときが来る。これは空力面でも、そして何よりもパワーユニットの面で、現在の技術フェーズとはまったく異なる段階の始まりとなる。

イタリアが誇る老舗モータースポーツ総合誌『autosprint.it(アウトスプリント)』では、改めてパワーユニットが電動モータージェネレーターによってシステムの最大出力の半分を生み出すことにより、エネルギー回生という話題が必然的にブレーキシステムにも関わってくると指摘する。

ホンダは今季初頭にも、来季パワーユニット開発の課題を強調し「すべてが新しい。非常にコンパクトで355kW(約480PS以上)を発生するエンジンが必要になる。さらに非常に軽量なバッテリーも重要な要素だが、その開発はそれほど簡単ではない。さらに小型のエンジンから大きなパワーを引き出さなければならず、すべてが非常に困難だが、我々は最善を尽くしている」と語っていた。

現行規定では長年にわたりエネルギー回生に関する重大なシナリオが議論されてきたが、とくに一部のサーキットではドライバーがストレートでリフト&コーストする必要がある点が問題視されてきた。この重大な問題を克服すべく、MGU-Kを現在の3倍のパワーにするためには、現状をはるかに上回るエネルギー回生システムを導入する必要がある。

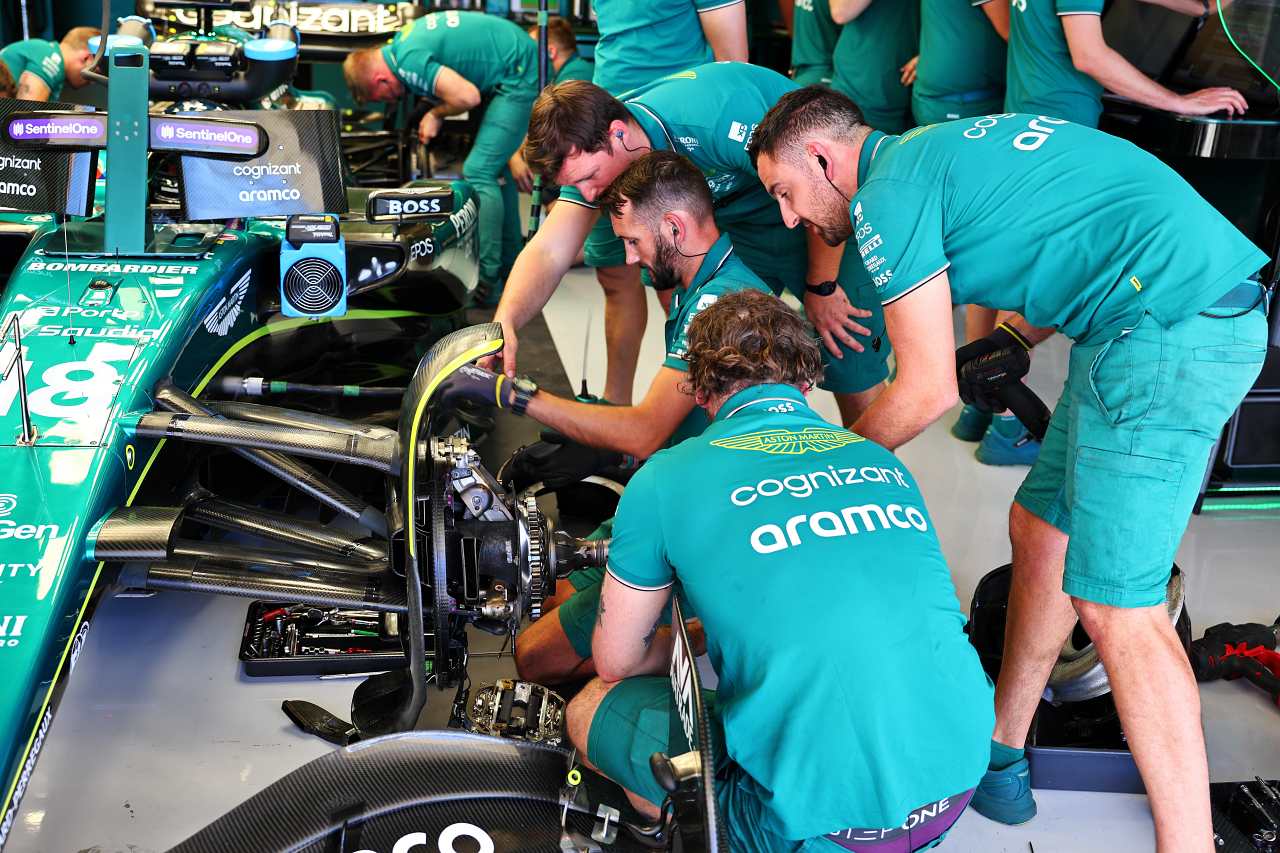

イギリスの新進気鋭専門ウェブサイトである『The Race.com』のインタビューを受けたブレンボのF1カスタマーマネージャー、アンドレア・アルジェリは、とくにリヤブレーキに関して、各陣営からディスクの挙動とブレーキ効果に関する具体的な目標値が提示されており、各チームが大きく異なるアイデアやアプローチを開発していることを予測する。

「チームからは特定の制動トルクと望ましいサイズという目標値が提示されています。そこで我々は、与えられた制限内で最良のブレーキシステムを設計します。なぜ、こうした特定の数値が設定されているのかは我々の側からは分かりません。例外的なケースもいくつか見受けられますが、適応すれば非常に賢明な解決策となる。そうでなければ、わずか数回のテスト……あるいは数レースでブレーキシステムを作り直さなければならないでしょう」と指摘したアルジェリ。

これにより、リヤのブレーキサイズは現在の仕様よりもはるかに小さいディスクへと移行することになり、車両の減速はMGU-Kに委ねることになる。これは現在、そしてF1に最初のKERSが導入されて以来、これまで以上に大きな変革と役割を担うことになる。

来季F1レギュレーションでは、ディスクの最小厚さは実際には規定されておらず、条項C11.3では最大厚さは34mmと定められ、フロントは325〜345mm、リヤは260〜280mmの最小直径が定められている。ただしチームはブレーキを完全に廃止することはできず、別規定でシステム自体が最低限の制動力、つまりパワーユニットやMGU-Kの補助なしに後輪1輪あたり2500Nmのトルクを発生しなければならないと定められている。

「極端な選択肢が見受けられます。非常に小さいため、チームはリヤのアクスルでブレーキをかけることはまったくない、あるいは限られた場合にのみ行うと考えているのでしょう」と続けたアルジェリ。

「他のシステムでブレーキをかけるため、一部のコーナーではブレーキがまったく使用されないことも予想されます。また、他のコーナーではMGU-Kに大きな負荷がかかることになります。エネルギー回生の必要性とチームが採用する戦略は、ブレーキシステムへの負荷が高いサーキットの評価を塗り替える可能性もあります。今日ブレーキに大きな負担がかかっているサーキットが、中程度の負担で済むサーキットになる可能性もあれば、その逆もあるでしょう」